|

Archiv

|

www.fudschisan.ch |

Neun optimistische Klubmitglieder und ein Gast sind um 18:45 Uhr auf dem Parkplatz beim Restaurant Eichhof eingetroffen. Optimistisch deshalb, weil die Wetterprognosen weder eine trockene Sommernachtwanderung noch einen klaren Himmel für die astronomischen Beobachtungen versprachen. Beat und Irma waren zu diesem Zeitpunkt bereits unterwegs zum Berghotel Langis, dem Ausgangspunkt für unseren Ausflug, da sie noch einen geeigneten Platz für das Teleskop suchen mussten.

Vor dem Nachtessen erklärte uns Beat, was wir bei klarem Himmel alles hätten beobachten können. Dabei wies er auch darauf hin, dass der 20. Juni wegen der langen und späten Dämmerung nicht unbedingt ein geeignetes Datum für astronomische Beobachtungen sei. Seine Ausführungen zu den verschiedenen Dämmerungsphasen waren sehr lehrreich und für die meisten von uns wohl auch neu.

|

|

| Der Referent: Beat |

Als Dämmerung bezeichnet man den fliessenden Übergang zwischen Tag und Nacht vor Tagesanfang oder nach Tagesende, der durch die Lichtstreuung in der Atmosphäre entsteht. Physikalisch bedeutet Dämmerung die Zeitspanne, in der gestreutes Restlicht der Sonne, die unter dem Horizont steht, von einem Ort aus sichtbar ist. Je nach Standort (geographische Breite) und Jahreszeit dauert sie unterschiedlich lang. Dämmerungszonen gibt es auf allen Planeten mit einer Atmosphäre. Der Erdmond oder atmosphärelose Planeten wie der Merkur haben hingegen keine Dämmerung, auf den hellen Tag folgt dort schlagartig die dunkle Nacht.

In der Astronomie werden drei Phasen der Dämmerung definiert. Geht man vom abendlichen Sonnenuntergang aus, so läuft die Dämmerung wie folgt ab:

|

|

Der Sonnenuntergang dauert in Mitteleuropa etwa 3–4 Minuten vom ersten Kontakt der Sonnenscheibe mit dem Horizont bis zu ihrem vollständigen Verschwinden unter diesem. | |

|

|

Die bürgerliche Dämmerung, auch zivile Dämmerung genannt, dauert bei uns im Durchschnitt etwa 39 Minuten. Während die Himmelshelligkeit langsam abnimmt, werden zunächst die hellen Planeten sichtbar, insbesondere Venus und Jupiter. Gegen Ende der bürgerlichen Dämmerung kann ein gutes Auge bereits die hellsten Sterne (bis zur 1. Magnitude) erkennen. Die bürgerliche Dämmerung beginnt mit dem Sonnenuntergang und endet nach astronomischer Definition, wenn der Mittelpunkt der Sonnenscheibe 6 Grad unter dem wahren Horizont steht. | |

|

|

Die nautische Dämmerung oder mittlere Dämmerung dauert länger als die bürgerliche Dämmerung an. Am Ende der nautischen Dämmerung können Sterne bis zur 3. Grösse und damit Umrisse der ersten Sternbilder erkannt werden. Astronomisch gesehen beginnt die nautische Dämmerung ebenfalls mit dem Sonnenuntergang und endet, wenn der Mittelpunkt der Sonne 12 Grad unter dem wahren Horizont steht. Während dieser Dämmerungsphase können die für die nautische Positionsbestimmung notwendigen Höhen von Sternen über dem Horizont gemessen werden: die Kimm als Linie zwischen Meer und Himmel (der nautische Horizont) ist noch zu erkennen und genügend viele hellere Sterne sind bereits im Sextanten sichtbar. | |

|

|

Die astronomische Dämmerung hält noch länger als die nautische Dämmerung an. Auch sie beginnt mit dem Sonnenuntergang und endet, wenn der Sonnenmittelpunkt 18 Grad unter dem wahren Horizont steht. Dann beginnt in astronomischem Sinne die Nacht – das heißt, der Himmelshintergrund wäre ohne Restlicht künstlicher Lichtquellen völlig dunkel geworden. |

Am 20 Juni 2015 galten folgende Zeiten für die verschiedenen Dämmerungen (Standort Sternwarte Hubelmatt):

| Ende Sonnenuntergang: | 20:34 | ||

| Ende bürgerliche Dämmerung: | 22:05 | Die hellsten Sterne werden sichtbar | |

| Ende nautische Dämmerung: | 23:00 | Die Umrisse der ersten Sterne werden sichtbar | |

| Ende astronomische Dämmerung: | 00:22 | Dunkler wird es nicht mehr |

Für astronomische Beobachtungen sind vor allem der Mond und die Planeten von Interesse. Diese sind aber nicht die ganze Nacht sichtbar. Am 20. Juni galt:

| Mond geht unter | 23:13 | |

| Venus geht unter | 23:34 | |

| Jupiter geht unter | 23:38 | |

| Saturn geht unter | 03:11 |

Wie man den obigen Zahlen entnehmen kann, war der 20. Juni tatsächlich nicht das beste Datum für eine astronomische Beobachtung. Aber das spielte an diesem Abend keine wesentliche Rolle, war doch der Himmel die meiste Zeit stark bewölkt.

|

|

| Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer |

Im Anschluss an die Ausführungen von Beat erklärte uns Kurt eine praktische Anwendung der Astronomie: die Astronavigation.

Die Astronavigation diente bis zur Einführung der GPS-Navigation zur Standortbestimmung von Schiffen und Flugzeugen. Mit einem Sextanten wird der Winkel zwischen dem Horizont (der Seemann nennt ihn Kimm) und einem Gestirn gemessen. Ein Sextant ist im Prinzip nichts anderes als ein sehr genaues Winkelmessinstrument. Bei Sonne und Mond wird bei der Messung zwischen dem Ober- und Unterrand unterschieden. Bei den übrigen Gestirnen ist das nicht nötig, da sie für den Beobachter nur als kleine Punkte erscheinen. Zu einer bestimmten Zeit gibt es auf der Erdoberfläche x Punkte, wo dieser Winkel genau gleich gross ist. Diese Punkte liegen alle auf einem sehr grossen Kreis (bis mehrere tausend Kilometer Durchmesser). Das Schiff oder das Flugzeug befindet sich also zum Zeitpunkt der Messung irgendwo auf diesem Kreis.

|

|

|

|

| Sextant | Winkelmessung zwischen Sonne und Horizont: 1994 auf dem Atlantik |

Damit der genaue Standort ermittelt werden kann, braucht es eine zweite Winkelmessung mit einem anderen Gestirn. Durch die zweite Messung entsteht ein zweiter Kreis. Dort wo sich die zwei Kreise schneiden, ist die Schiffs- respektive Flugzeugposition. Natürlich gibt es immer zwei Schnittpunkte. Da diese aber aufgrund der Kreisgrössen sehr weit auseinander liegen und man ungefähr weiss, wo man sich befindet, fällt ein Schnittpunkt weg. Neben einer genauen Messung des Winkels zwischen dem Horizont und dem Gestirn ist die genaue Zeit von entscheidender Bedeuteung. Eine Abweichung von einer Sekunde verursacht einen Positionsfehler von einer Viertel Seemeile (463 Meter). Genaue Positionsbestimmungen waren somit erst mit der Einführung von Quarzuhren oder Funkzeitzeichen möglich.

|

|

|

| Standorte mit gleichem Winkel | Zwei Standkreise und deren Schnittpunkte |

In der Regel wird am Tag navigiert. Dabei werden die Sonne und der Mond zur Winkelbestimmung benutzt. Die Navigation bei Nacht beschränkt sich auf eine kurze Zeit. Der Grund dafür ist, dass einerseits der Horizont noch sichtbar sein muss und andererseits Fixsterne oder Planeten sichtbar sein müssen. Diese beiden Bedingungen treffen nur gegen Ende der nautischen Dämmerung zu. Man spricht von einem Zeitfenster von etwa zehn Minuten, in dem nachts navigiert werden kann. Zudem ist es sehr schwierig, am nächtlichen Himmel mit dem Sextanten das richtige Gestirn zu treffen.

Nach den Ausführungen von Kurt war Nachtessen angesagt. Wir genossen die auf der Speisekarte angebotenen Obwaldner-Spezialitäten.

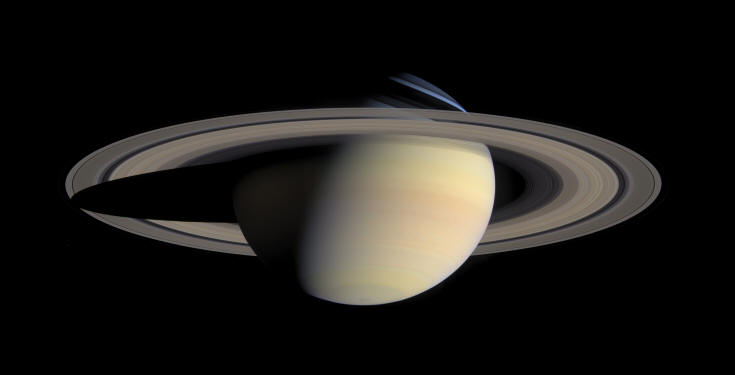

Anschliessend war uns der Wettergottt doch noch gut gesinnt. Der Wolkendecke bekam einige Löcher und wir entschlossen uns, doch noch eine kleine Wanderung zu unternehmen. In der Zwischenzeit stellten Beat und Irma das Teleskop auf. Nach der Wanderung konnten wir sogar einige astronomische Beaobachtungen machen.

|

|

|

|

| Astronomische Beobachtungen mit dem Teleskop | Saturn mit seinen Kreisen (Medienarchiv Wikimedia, aufgenommen von der Raumsonde Cassini) |

Trotz den nicht optimalen Wetterbedingungen haben wir einen sehr interessanten und gemütlichen Abend erlebt.

Recht herzlichen Dank an Beat, der sich spontan für den Teil astronomische Beobachtungen zur Verfügung stellte.

Bericht: Kurt Egli